|

Un bergamasco costruì la cappelletta votiva sopravvissuta all'abbattimento della caserma di Malles Carlo Gervasoni, alpino sciatore, recitò come controfigura nella pellicola «I cinque dell'Adamello»

«Quando mi hanno telefonato dicendo che a Malles stavano buttando giù tutto, per una notte non ho dormito. Per fortuna poi ho letto che la "mia" cappelletta sarebbe stata salvata. Mi è venuto in mente quel film di don Camillo, in cui Peppone vuole abbattere una cappelletta votiva per fare spazio alla Casa del popolo, ma alla fine la salva».

La cappelletta votiva della caserma Wackernell a Malles, in Alto Adige, fu costruita nel 1954 per celebrare il primo anniversario della ricostituzione del battaglione Tirano dopo la guerra, ma rappresenta soprattutto, a modo suo, un monumento alla bergamaschità più vera e genuina: quella dei muratori e degli alpini. Perché a costruirla fu proprio un muratore e alpino di Bergamo: Carlo Gervasoni – classe 1932, originario di Cadelfoglia di Brembilla – poi divenuto titolare, con uno dei suoi dodici fratelli, dell'impresa edile che era stata del nonno e del padre e che ha costruito, tra l'altro, il Seminario di Bergamo negli anni Sessanta.

Ma in quel 1954 Gervasoni è, appunto, un magüt prestato alla penna nera, che non ci pensa due volte quando il colonnello Aldo Rasero, comandante del Tirano, schiera i reparti e chiede se ci sia qualcuno che vuole darsi da fare per costruire una cappelletta in vista del «compleanno» del battaglione: «Sono stato l'unico – racconta – ad alzare la mano e ho cominciato da solo, senza progetti né disegni. Dopo un po' mi hanno dato un aiutante, un brianzolo di Merate di cui ricordo solo il cognome, Villa. Mi piacerebbe ritrovarlo. Chissà, magari se vede la nostra foto sul giornale...».

|

|

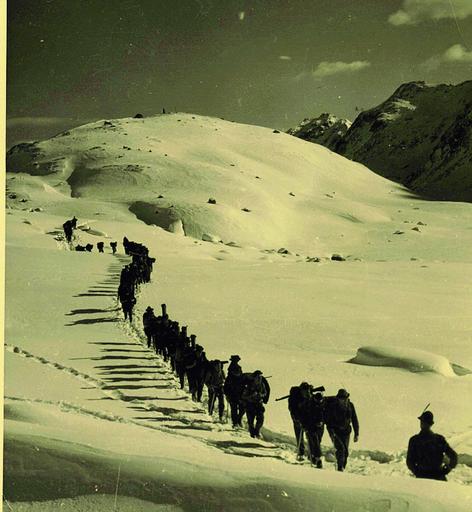

Nella foto 1, qui accanto: Carlo Gervasoni sugli sci durante il servizio di leva.

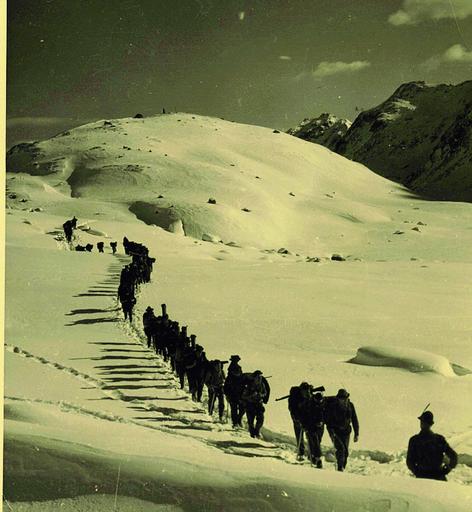

Nella foto 2 alpini in marcia verso il passo del

Rombo, nel febbraio del 1954.

Nella foto 3 i lavori per la costruzione della

cappelletta votiva di Malles (lui è quello a sinistra).

Nell'immagine a piede pagina: Gervasoni (a sinistra) e il suo commilitone Villa alla fine dei lavori per lacappelletta del Tirano

|

«Ci ha evitato la cella»

I sassi vanno a prenderseli su dove nasce l'Adige, al passo Resia. Al tetto in legno e al cancelletto in ferro battuto ci pensano due artigiani del paese, uno scultore provvede alla madonnina, alla lapide con un brano della preghiera dell'alpino e ai due medaglioni con la «sgrafa» – la zampa d'aquila emblema del Tirano – e il simbolo del 5° alpini. «Quando la finimmo – ricorda Gervasoni – fu festa grande: c'era tanta gente importante, ma soprattutto c'erano i parenti. E da Valverde erano arrivati anche i miei amici del Coro di montagna».

Un lavoro duro, quello per la cappelletta, e non privo di intoppi. Ma che al Gervasoni e al suo amico Villa serve anche per scansare qualche guaio. E addirittura la cella. Perché un bel giorno accade che si congeda il trombettiere, e allora i due, con il festeggiato e un quarto commilitone, vanno a far bisboccia in paese, dove inevitabilmente i gomiti si alzano un po' troppo: «Torniamo alle 2,30 di notte, becchiamo quindici giorni di consegna in cella, ma dopo qualche giorno io e il Villa usciamo: è metà agosto, la cappelletta deve essere assolutamente finita per il 10 settembre. Il fatto è che la finestra della cella guarda giusto sulla cappelletta: così, per un po' di giorni, lavoriamo coperti dagli insulti dei due rimasti dentro». Il trombettiere sarà congedato con quindici giorni di ritardo, ma anche per il Gervasoni, quando arriva il momento, la naia dura un po' di più: «No, niente punizioni, è che dopo la festa finale sono stato così male che per tre giorni non sono riuscito ad alzarmi dal letto».

Un finale poco glorioso per una storia tutta raccontare. Perché Carlo Gervasoni, per amore della montagna e per tradizione di famiglia (il padre è stato maggiore del Tirano durante la Prima guerra mondiale) vuole fare l'alpino, ma la famosa «cartolina» lo manda a Siena, in fanteria, e di lì finisce a Livorno come marconista. Una tortura, ma lui non molla: vuole fare l'alpino. Finché un giorno lo chiamano in fureria e gli dicono: «Prendi la tua roba, domani devi presentarti a Merano». Un sogno che si realizza? Macché. Anzi, a Merano va ancora peggio: Ufficio registro. E poi si presentano subito due problemi non da poco. Primo: il cappello, che per un alpino è tutto. E se Gervasoni per tutti quelli che lo conoscono diventa subito «Crapalònga» un motivo ci sarà... «Ma sì, non mi trovavano il cappello della misura giusta. Per 40 giorni sono andato in giro con la mia bustina da fante, ma tutti quelli che incontravo mi prendevano in giro dicendomi: "Buf! Buf! Buffa"». Ove «buffa» è il termine, non esattamente lusinghiero, con cui gli alpini indicano la fanteria.

Dal mare alla montagna

Secondo problema: quando arriva a Merano da Livorno, Carlo Gervasoni è l'unica recluta della caserma, perché i suoi coscritti con la penna nera non hanno ancora finito il Car: su di lui, così, si concentrano gli strali dei «veci», in un susseguirsi micidiale di scherzi e riti di iniziazione. Ma questo è niente, in confronto alla sofferenza del lavoro d'ufficio: «Un bel giorno decido di mettermi in branda, e ci resto quattro-cinque giorni. Il responsabile dell'ufficio, un maggiore altoatesino inflessibile, ma un bravuomo, mi manda a chiamare e minaccia di mandarmi al carcere militare di Peschiera per insubordinazione. Io lo guardo e gli dico: "Ma cosa mi mandate a fare in prigione? Io sono già in prigione qui". Così per punizione mi mandano finalmente lassù a Malles. Finisco negli sciatori: andavamo avanti nella neve fresca a battere le piste dove poi sarebbero passati gli altri, a piedi e con i muli». Nei ritagli di tempo c'è da costruire la gabbia per la Checca, l'aquila mascotte del battaglione: «Era un animale splendido. Con dei ponteggi rivestiti di rete metallica costruisco una gabbia alta sei metri. Un giorno viene il veterinario a visitare l'aquila e io gli chiedo se non è che mentre la visita può toglierle una penna... Ecco, lo vede quello là? È il mio cappello, e sopra c'è ancora la penna della Checca». Penna di lusso, dunque, ma il problema del cappello era tutt'altro che risolto: «Lo tenevo sotto braccio, ma ogni volta che incontravo qualcuno me lo mettevo in testa, in qualche modo. Guai a farsi vedere in giro senza».

Nella naia di Carlo Gervasoni c'è spazio anche per un'apparizione cinematografica come controfigura nel film «I cinque dell'Adamello», girato dal regista Pino Mercanti nel 1954 e ispirato alla vicenda del ritrovamento di cinque alpini travolti da una valanga durante la Grande guerra, e ritrovati perfettamente conservati nel ghiaccio dopo decenni: «Abbiamo girato alcune scene di spettacolari discese con gli sci. Peccato, quel film non sono mai riuscito a vederlo».

Peccato sì. Anche se poi, in fondo, che gusto c'è nel vedersi come controfigura su uno schermo, se si è stati protagonisti di quel film da Oscar che è la vita?

Piero Vailati - L'Eco di Bergamo 03/03/2011

|